令和7年度フィンランド視察全体報告会 開催レポート

ページID:522845148

更新日:2025年7月31日

令和7年度 森と学びを軸としたフィンランド視察

概要

5月17日から24日まで、フィンランド北カレリア地域との覚書による連携の推進等のため、伊那市及び民間事業者等による訪問団がフィンランド視察を行いました。

この視察では教育班とビジネス班に分かれ、それぞれの視点で重点的にフィンランドの取り組みを学びました。

「教育班」は、小学校や保育園などの教育現場を実際に訪れ、森での授業を数日間にわたり見学し、現地の先生たちとの対話を行いました。

そのなかで、デジタル機器を活用した教育の現状についても話題に上りました。

「ビジネス班」は、伊那市と連携の可能性がある分野を中心に、関係機関との取り組みを深めるため、企業や大学等を訪問しました。

また、林業、食品、建築など多様な参加者の専門的な視点とともに、中間廃棄物を活用して新たな商品を生み出す持続可能な産業など、資源やエネルギーの循環に対するフィンランドの人々の考え方についても理解を深めました。

地域の木材を活用した建物を扱う企業への訪問

6年生理科:スマホアプリを使いながら植物の観察・調査

ビジネスに携わる人の声を聴く

自然の中での活動を大切にしている保育園での様子

視察参加者らによる報告会を行いました

7月18日、伊那市役所で行われた全体報告会には、50名近くの方々が集まり、

視察に参加した18名のうち17名が、それぞれ学んだことや印象的だったこと、今後この地域で取り組んでいきたいことなどについて発表しました。

フィンランドのいろいろな場所を訪問したときに受けたおもてなしと同じように、会場には自由に手に取れる飲み物やお菓子を用意。

報告会に参加した皆さんはお菓子を食べながら、ゆっくりとお茶をするような気持ちで

視察参加者たちのお話に耳を傾けました。

たくさんの人が集まりました

ムーミンも出席

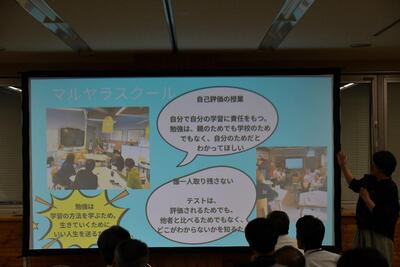

「自分軸」を大切にするフィンランドの教育

教育班のメンバーからの報告では、自然の中や落ち着いた教室環境で学ぶ子どもたち、

子どもを一人の人間として扱い、必要以上に価値づけをしない先生たちの様子が語られました。

子どもたちは「ほめる」「叱る」など大人の反応に左右されることなく、のびのびと自分の考えを表現しており

他人の目を気にしたり、場の空気を読むことが求められるようなことがない学校生活は、とても安心感があり、心地よい時間であるように感じました。

フィンランドの人々にとって、森は「自分自身でいられる場所」。

森の中で体を動かしたり、動植物の観察をしたり、木や道具を使って自由に遊びを生み出したり…

そんな経験が日常の中で育まれていました。

人々が幸せに暮らすためには心身の健康「well-being (ウェルビーング)」が重要であるという認識が社会全体に浸透しており、

休み時間に子どもたちは必ず外に出て体を動かすこと、

そのなかで友達と関わりよく遊ぶことも大切にされていました。

音の刺激をやわらげるイヤーマフが自由に使える場所に置いてあったり、

ちょっと一人で集中したいときに居られる空間があったり、

授業の中で子どもたちに自分で選択する余地が与えられる場面も多く

何気ない優しさが空間のあちこちにそっと置いてあるような、安心できる学習環境がありました。

また、スマホやタブレットなどのデジタル機器も、

学習の内容や目的に合わせて効果的に活用されていました。

アプリを使って森で見つけた動植物のことを調べたり、

動画で記録をとったりする活動を通して、子どもたちはデジタル機器の使い方に親しむとともに

英語や生物についての理解を深めていました。

デジタル機器を使うことが目的化しておらず、先生一人ひとりが目的や意図をもって、最適な場面で手段として使っているという印象を受けました。

安心して過ごせる学習環境

自己評価を大切にする教育

「目」と「空気」がないフィンランドの社会

とにかく全員が落ち着いている

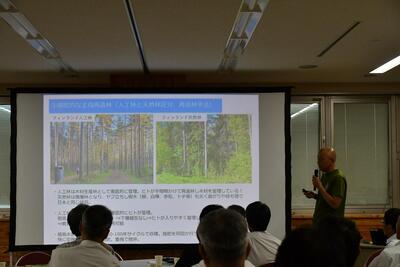

循環を大切にした、地球環境にやさしいものづくり

ビジネス班のメンバーからの報告では、

目的から目をそらすことなく、社会課題の解決に向け本当に意味のあることをやっていく人々の姿勢や

誰かの「やってみたい」を全力で応援する社会や組織の仕組み、

新しいアイデア、分野の枠を越えた助け合いが生まれる場の工夫などについて

林業、食品、建築、行政などそれぞれの専門とする視点から語られました。

木の廃材から農業や土壌改善に使えるバイオ炭を作り出す企業、

廃棄となった規格外のキノコを、発酵の力でうまみ調味料に変身させる企業など、

フィンランドでは廃棄物を活用して価値あるものを生み出す製品開発が近年さかんに行われています。

また、日本にはない発想で多様な人やアイデアが行き交い、まざりあう森のような場も多く目にしました。

エスポー市役所と隣接しているアアルト大学、高校の建物内にあり地域の人も使える食堂やホール、

学生が24時間利用可能なオープンスペースなど、ゆるやかに人々がつながりあえる環境があることで

新しいアイデアや分野の枠を越えた助け合いが生まれる可能性に開かれていました。

このような背景もあり、日本ではとても難しいといわれる、大学での研究の社会実装も

フィンランドでは比較的スムーズに実現しているとの報告もありました。

森の手入れ方法

うまみの源についてのお話

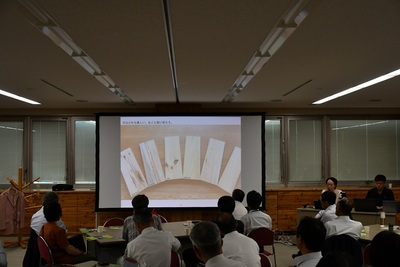

また、今回の視察でたびたび訪問した木造建築の施設では、

壁や床、ロッカーやテーブルも含め、とにかくたくさんの木材が使われていることも印象的でした。

日本では「難あり」と見なされ、あまり使われることのない

節や変色のある木材も、適材適所の判断をうまくできさえすれば遜色なく活躍できる用途があります。

どんな素材にもよさがあり、大切に生かしていく、という姿勢や考え方を学びました。

森には多様な動植物が共存していて、どれも欠かすことができない。

日ごろから森とともにある暮らしを営む人々の、素材に対する目線はそのまま

人に対する温かな目線に通じるものがありました。

節が入った木も活用できる!伝言板を自作した有賀先生の「思想のおみやげ」

木はどれも美しい。丸ごと使い切ろう。

ここでの学びを伊那市らしく取り入れるために

今後も、定期的に開催されている「月1モイmoi」などを通して

フィンランドに関する学びや対話の機会を続けていきたいと考えています。

ぜひ、ご参加ください。

月1モイmoi インスタグラムで情報を発信中!

https://www.instagram.com/fina_moimoi/

全体報告会の動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=47tVveui4ZY

令和7年度フィンランド視察の詳細はこちら

![]() フィンランド視察の概要報告について ~令和7年度 森と学びを軸としたフィンランド視察~(PDF:6,344KB)

フィンランド視察の概要報告について ~令和7年度 森と学びを軸としたフィンランド視察~(PDF:6,344KB)

行程や行先の詳細を含む資料です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 地域創造課 地域ブランド推進係

電話:0265-78-4111(内線2155 2252)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:jkz@inacity.jp