伊那市創造館遍歴

ページID:417761297

更新日:2025年4月13日

上伊那図書館の歴史

上伊那図書館が作られた時代

昭和の初め、本1冊買うお金で、かけそば20杯を食べることができた時代。本はとても高価なものでした。そんな日本に図書館がほとんどなかった時代、上伊那の教育のために図書館を作ろうという動きは大正10(1921)年、学校の先生たちから起こりました。先生たちは自分の給料も図書館建設費用にするために寄付をしながら20万円(現在の貨幣価値で10億円)の寄付金を色々なところから集めて図書館を建てようとします。関東大震災や冷害のため寄付がなかなか集まらす、8年が経ってしまいました。

図書館ができるまで

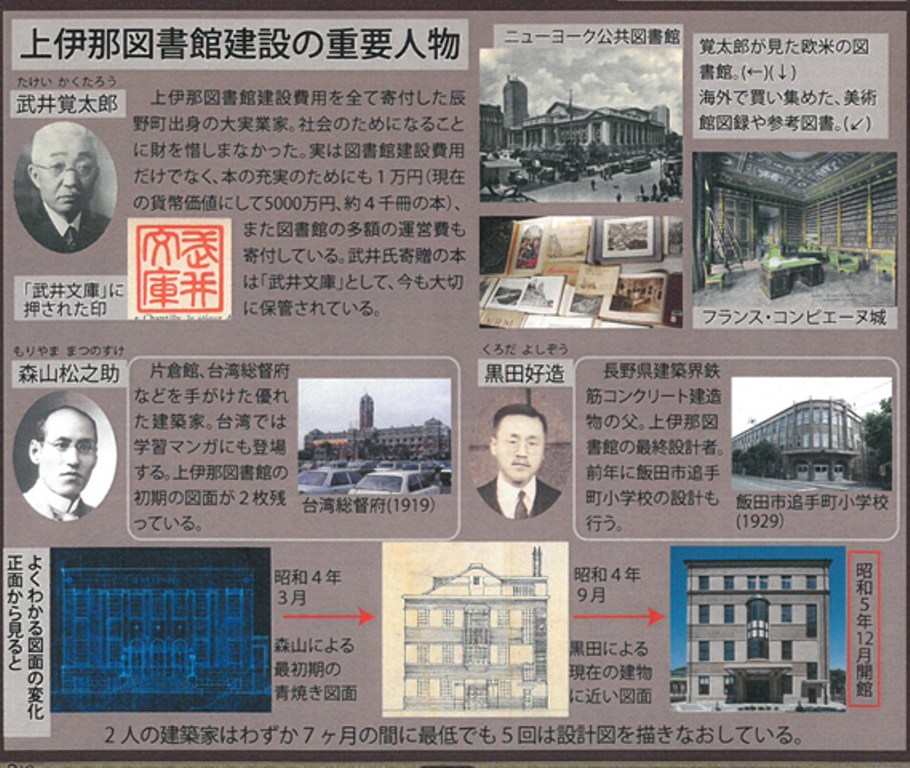

建設費がまったく集まらないなかで、一人の大事業家が助け船を出しました。武井製糸という絹糸を作る工場で大成功した武井覚太郎です。

覚太郎は、その収入の一部を上伊那の教育文化の発展のために使っていました。仕事でヨーロッパやアメリカへ何度も行く機会があり、そこで図書館や社会教育の必要性を感じていたのです。覚太郎は、上伊那図書館建設の費用全額、14万円(現在の貨幣価値にして7億円)を私財の中から支払いました。

上伊那図書館を設計する建築家も、覚太郎自ら一流の人を選びました。一人目は森山松之助。国重要文化財「片倉館」や台湾総督府を建てた建築家です。その仕事を引き継ぎ、図書館を完成させたのは長野県内の鉄筋コンクリート建物を多く手掛けた黒田好造です。2人の建築家は、欧米で多くの図書館を見て学んだ覚太郎の知識を活かすため何度も設計図を描きなおしました。図書館の建設工事が始まると、覚太郎自身も1週間に1度は仕事の合間に時間を作っては現場で監督をしていきました。

こうして昭和5(1930)年12月、ついに6000冊もの本を揃えて上伊那図書館は開館し、その美しい建物の外観や、完全な設備は「壮麗完備天下に誇る」と称されました。

戦中・戦後の上伊那図書館

文化施設である図書館も戦争という時代の中、徴兵検査の会場、海軍の軍服工場に使用さるようになり、戦後には進駐軍のアメリカ兵70名が3ヵ月滞在しました。その際、アメリカ兵が「JACK」とサインした本棚が残されています。

上伊那図書館から伊那市創造館へ

築70年以上がたち、老朽化に伴い補強工事を行い、平成22年5月に伊那市創造館として、リニューアルオープンしました。建物を「市有形文化財」として保存しながら、市民の生涯学習の場として活用するとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とした社会教育施設です。

お問い合わせ

伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館

電話:0265-72-6220

ファクス:0265-74-6829

メールアドレス:szk@inacity.jp