高遠城跡の魅力をご紹介

ページID:583584805

更新日:2024年1月11日

国指定史跡であり日本百名城の1つでもある高遠城は、戦国大名武田氏の城としても名高い城ですが、現在は桜の名所の公園となっており、現地を訪れても「ここが本当にお城なの?」という感想を抱く方も少なくありません。ところが、注意深く歩いてみると、公園内のあちこちにお城の名残がみられます。

高遠城をもっと楽しむための情報をご紹介します。

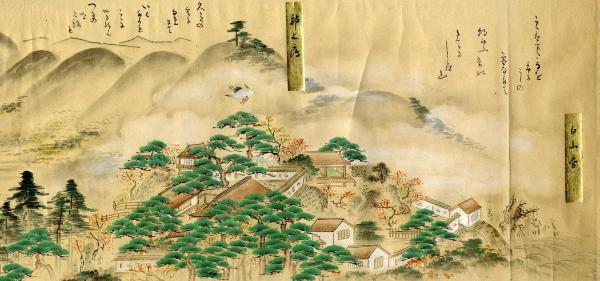

高遠城本丸上空を鶴が舞う様子 『高藩探勝』絵巻より「郭上鶴」 (江戸時代中期作成)

高遠城の立地と構造

高遠城遠景(西側から撮影)

高遠城は、天竜川水系最大の支流である三峰川と藤澤川という2つの河川の合流点に形づくられた河岸段丘の上にあります。本丸の標高は約800mで、西側の城下から見ると小高い山のようになっていますが、上部は平地になっており、一般的に平山城と呼ばれる形の城です。三峰川に面する南側は切り立った崖になっており、三峰川から本丸までの高低差は約80mもあり、地形の険しさを巧みに利用した城です。

ここは諏訪盆地と伊那谷を結ぶ杖突街道に面する交通の要衝であり、伊那市街地まで一望できる高台にあることから、軍事上重要な場所に造られた城であることがわかります。

高遠城の歴史

高遠城の築城時期は?

高遠は古くから諏訪氏の勢力圏にあり、14世紀頃(南北朝の時代)に諏訪氏から分かれた高遠氏が一円を治めていました。高遠城の築城年代は不明ですが、当初は高遠氏が拠点にしていた城だと考えられています。

武田氏と高遠城

戦国時代になると、信濃へ侵攻してきた甲斐の武田信玄が、伊那谷攻略の足がかりとして高遠を押さえ、高遠氏から城も奪い取りました。天文16年(1547)に信玄は高遠城の改修を行い、城主には秋山虎繁や信玄四男の諏訪勝頼が就きましたが、勝頼が武田家の後継者として甲府に呼び戻された後は、信玄弟の信廉や信玄五男の仁科盛信(信盛)が城主となっています。信玄の近親者ばかりが高遠城主になったのは、ここが南信濃支配の拠点であり、遠江、信濃、甲斐を繋ぐ交通の要所として重要視されたからだと考えられます。

高遠城の戦い(武田軍VS織田軍)

仁科五郎盛信(信盛)

武田氏による高遠支配は35年ほど続きましたが、織田信長が勢力を拡大する中で、高遠城は武田対織田の壮絶な戦いの場となりました。

天正10年(1582)3月、高遠城主であった仁科盛信は敵方の総大将であった信長の嫡男、信忠からの降参の要請に応じず城に籠り、数千の兵で数万の軍勢を相手に一戦を交えました。織田勢の大軍にひるむことなく戦った盛信でしたが、城はわずか一日と持たず、多くの家臣は討ち死にし、盛信も自害し、高遠城は落城しました。

高遠城の戦国末期

高遠城落城から時をおかず、甲斐の本国にいた武田勝頼も織田信忠に攻められ、戦国大名武田氏は滅亡しました。一方、武田氏を滅ぼした織田信長もわずか3ヵ月後に京都の本能寺で命を落とし、支配者を相次いで失った高遠を含む信濃国全体が混乱に陥りました。

混乱に乗じて高遠城に手を入れたのは、藤澤郷(現在の伊那市高遠町藤沢)に本拠を置いていた武田家の旧臣、保科正直でした。正直は高遠城の戦いの際、城から脱け出して身を隠していましたが、本能寺の変の後、北条氏の力を借りて高遠周辺を押さえ、その後徳川家康の配下となり高遠城主となりました。

天正18年(1590)に豊臣秀吉の命を受けた家康が江戸へ移ると、保科正直も付き従い、下総国多胡(現在の千葉県香取郡多古町)へ移動しています。正直が去った後の高遠城は、秀吉政権の下、毛利氏、京極氏の領地となりましたが、城主は置かれず、代官が派遣される形で統治されました。

近世城郭としての高遠城

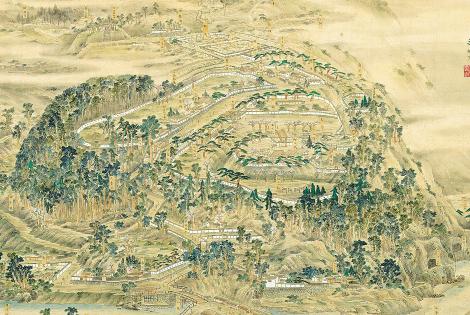

池上秀畝画 「旧高遠城之真景」

戦国時代の城としてのイメージが強い高遠城ですが、現在の城跡は江戸時代が終わるまで数百年間使われた後の状況であり、近世城郭としての城の姿です。戦国末期の落城で壊滅的な状態になった城は、江戸時代初期までに大改修が行われたと考えられ、城の大手(正面入口)を東側から西側に変更したとも伝えられます。大手を西側にすることで、古くからの門前町を城下町に取り込む形となり、城とともに城下町の再編成が行われたのです。

江戸時代の高遠城主

高遠藩内藤家7代藩主 内藤頼寧

江戸時代の高遠城は、高遠藩(石高3万3千石)の政庁となり、明治5年(1872)の廃城まで約270年間、保科氏、鳥居氏、内藤氏という三家の大名が入れ替わりで城主に就きました。

特に元禄4年(1691)から明治維新まで、最も治世が長かった内藤氏については、古文書や記録、絵図など多岐にわたる資料が地域に残されています。内藤氏の時代になると、藩主の生活拠点は江戸になり、江戸城でのお勤めを中心に日々の生活を送っていました。藩主が参勤交代で高遠へ帰ってくるのは数年に一度でしたが、政務のかたわら、村々を回ったり、猪狩りに行ったり、鵜飼、魚採り、花火などの見物に出かけるなどしています。豊かな自然と美しい景色に囲まれた高遠城での生活は、藩主にとって息抜きともいえる時間だったと思われます。江戸へ帰る間際、夏空の雲を眺めながら高遠を離れるのが名残惜しいと和歌を詠んだお殿様もいました。

| 藩主名 | 就任年 | 退任年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 保科正光 | 慶長5年(1600) | 寛永8年(1631) | |

| 保科正之 | 寛永8年(1631) | 寛永13年(1636) | 最上(山形)へ移封 |

| 鳥居忠春 | 寛永13年(1636) | 寛文3年(1663) | 最上(山形)から入封 |

| 鳥居忠則 | 寛文4年(1664) | 元禄2年(1689) | 自害により領地没収 |

| 内藤清枚 | 元禄4年(1691) | 正徳4年(1714) | 富田林(現在の大阪府)から入封 |

| 内藤頼卿 | 正徳4年(1714) | 享保20年(1735) | |

| 内藤頼由 | 享保20年(1735) | 安永5年(1776) |

|

| 内藤頼尚 | 安永5年(1776) | 安永5年(1776) | |

| 内藤長好 | 安永5年(1776) | 寛政3年(1791) |

|

| 内藤頼以 | 寛政3年(1791) | 文政3年(1820) | |

| 内藤頼寧 | 文政3年(1820) | 文久2年(1862) | |

| 内藤頼直 | 文久2年(1862) | 明治2年(1869) | 廃藩後、明治5年まで高遠県知事を務める |

高遠城の遺構と江戸時代の姿

堀と土塁

城内は堀によっていくつかの区画に分けられていますが、これらの区画を曲輪といいます。

現在の曲輪配置は、江戸時代の状況をよく残しており、本丸を中心に二ノ丸、三ノ丸などの曲輪が取り囲むような空間構成になっています。

曲輪の周囲には横堀がめぐらされているほか、三峰川に面した南側の斜面には、いく筋もの竪堀が見られます。ほとんどは空堀ですが、本丸周囲の堀底からは自然と水が湧き出ており、水堀のようになっていた場所もあったと考えられます。

曲輪の内縁部には、防御のために土を盛った土塁が築かれ、土塁の上には塀が築かれていました。堀と土塁をセットで体感できるのが、二ノ丸の高遠閣裏の中堀です。この堀は廃城後に約2~3mほど埋まっていますが、堀底から二ノ丸の方を見上げると、高低差を実感することができます。

二ノ丸東端の土塁

三峰川へ落ちる竪堀

本丸周囲の内堀

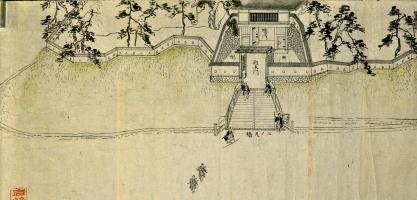

大手(正面口)

城下から城に続く坂を上りきったところに、大手門(櫓門)がありました。大手門は廃城の際に取り壊され、民間へ払い下げられましたが、太平洋戦争後に城内へ戻されました。高さや間口を縮めるなど、江戸時代と比べて規模は小さくなっていますが、現在も大手の近くに建っています。

高遠城には近世城郭に一般的な高石垣がありません。唯一、それほど高くない石垣が大手の枡形を形成していました。江戸時代、城下からはこの石垣や、門の金具が陽の光に反射してキラキラ輝く様子が見えたといいます。

城下から人々が眺めた高遠城の姿は、丘の上にそびえる威厳ある城の姿でした。

大手枡形跡の石垣

縮小されて残る旧大手門

本丸

城の中枢、本丸には藩主の居住空間と藩政を執り行う本丸御殿がありました。御殿は元々平屋建でしたが、幕末になると奥向きに2階が増築されています。

天守閣はありませんでしたが、二階建ての櫓が3棟あり、遠くを望むことができました。

現在の本丸

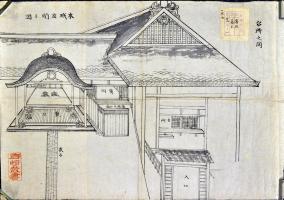

江戸時代の本丸御殿玄関

二ノ丸

江戸時代の二ノ丸門

二ノ丸の入口には大きな櫓門がありました。

門を抜けて曲輪内に入ると、広庭(多目的に利用された広いスペース)があり、武術稽古や藩士らが一同に揃う儀式などが行われました。ほかにも馬屋、武器蔵などがありました。

現在、建物は残っていませんが、東側の端に土塁のみが見られます。

南曲輪

南曲輪には回遊式庭園や茶室がありました。中央の池には山の沢水が引かれ、滝から池へ水を落としていました。春は梅や山吹、夏はサツキやキリシマツツジ、かきつばた、藤など、四季に応じて色とりどりの花が咲きました。

現在庭園は残っていませんが、本丸と結ぶ土橋の上から左右の堀を見ると、曲輪の造成時に造られた切岸がとてもきれいに見えます。

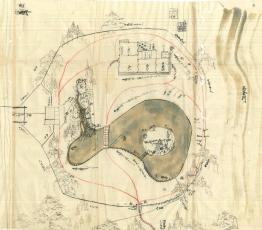

江戸時代の南曲輪庭園絵図

南曲輪の切岸

三ノ丸

三ノ丸に残る藩校進徳館の建物

三ノ丸には、藩主の子どもが暮らした御殿や家老などの屋敷があったほか、空き屋敷を利用して藩校「進徳館」も開かれました。

現在も残る進徳館の建物は、城内に唯一残された江戸時代の建物です。

進徳館について、詳しくは![]() 「進徳館のご案内」をご覧ください。

「進徳館のご案内」をご覧ください。

勘助曲輪

勘助曲輪の現在の様子

「勘助」とは、武田信玄の家臣の山本勘助のことです。武田信玄が高遠城を改修した際、山本勘助が縄張(設計等)をしたと伝えられ、勘助曲輪の名称もそのことに由来します。

江戸時代には稲荷社があり、2月の初午の例祭には城下の人々も自由に参拝が許され、狂言芝居や富くじなども行われ、大変賑やかだったと伝えられます。

現在の曲輪周辺は、江戸時代とは大きく変わっており、かつて勘助曲輪と三ノ丸武家屋敷の間にあった大きな堀(鍛冶堀)は埋められ、現在は広い駐車場になっています。

笹曲輪と法幢院曲輪

笹曲輪は本丸の南に隣接する曲輪で、一段低い位置にあります。周囲に笹が多く生育していることから、この名前になったと言われています。

法幢院曲輪は、城内の南の端にある曲輪です。戦国時代、ここには「法幢院」というお寺がありました。高遠城の戦いの後も戦死者を弔う法要が行われました。寺は文禄元年(1592)に城外へ移りましたが(現在の桂泉院)、その後も法幢院曲輪と呼ばれ続けました。

笹曲輪の状況

法幢院曲輪と南側の堀

搦手(裏口)

搦手から城外へ出ると、そこは武家屋敷地です。

搦手には櫓門があり、その中に時を告げる太鼓が置かれていました。開門時間になると、太鼓が鳴り出し、それを合図に門の扉が開きます。勤めの武士がぞくぞくと登城し、門内の控所で登城者の名前が記録されました。太鼓が鳴り終わると門の扉は閉じられ、それまでに城内に入らない者は遅刻となりますが、搦手門の櫓の上からは、藩士らの家並みがよく見え、登城を急ぐ姿もよく見えました。賢い藩士たちは盆暮に、太鼓番の家へ内緒でつけとどけをしており、いつもつけとどけをする藩士が遅れそうな姿が太鼓番の眼に入ると、太鼓番は太鼓を打つ手を長引かせ、間一髪でその藩士は間に合うということがよくあったそうです。

江戸時代の搦手門周辺 『高藩探勝』絵巻より「搦手警衛」

桜の名所、高遠城址公園のあゆみ

高遠城の廃城

明治5年(1872)、明治政府の方針により高遠城は廃城となりました。政府は御殿や門、土蔵などの建物を始め、障子や襖、釘隠しといった建具、礎石、庭石、樹木にいたるまで、あらゆるものを民間へ払い下げ、明治6年(1873)7月までに建物は残らず取り壊されました。

城跡の公園化

政府が進めていた公園づくりの方針を受け、明治8年(1875)10月、高遠城跡の公園化が決まりました。この時公園地となった範囲は、本丸と笹曲輪、南曲輪、勘助曲輪でした。地元の東高遠町では、公園に花が咲く樹や実がなる樹などを植えたいと考え、明治9年(1876)7月に隣村の「桜ノ馬場」から、芝草や桜のひこばえを掘り取り、公園に植樹しました。「桜ノ馬場」とは高遠城下にあった馬場で、江戸時代には武士が馬の調練等を行っていた場所で、その名のとおり馬場の両脇に桜の大木が並ぶ、高遠藩内で最も有名な景勝地でした。新たな時代を迎え、新公園の景色づくりとして、歴史ある景勝地のサクラが求められ、桜の馬場のサクラが移植されたのですが、この時植えられた桜が、現在の桜のルーツとなっています。

江戸時代の桜の馬場 『高藩探勝』絵巻より「桜馬場春駒」

大正時代の高遠公園(大正4年)

明治以降の公園化に関わる見どころ

高遠公園碑(本丸跡)

高遠公園碑

明治14年(1881)に建てられた碑で、高遠城の地理や歴史、公園となるまでの沿革が漢文で記されています。

漢学者の三島毅が文を撰び、明治の三筆と呼ばれた書家、巌谷修(一六)がしたためた書が碑文化されました。

高遠城址公園の原点となる碑です。

タカトオコヒガンザクラと高遠のコヒガンザクラ樹林

タカトオコヒガンザクラと樹林

城跡の桜は、「タカトオコヒガンザクラ」という固有種で、やや小ぶりで赤みが強い花が特徴です。

現在、城跡周辺に1,500本が生育しており、約140年前の明治初期に植えられた古木が約10本、50年以上のものが約1,000本あります。

タカトオコヒガンザクラ1種類のみで、これほどの樹林を形成しているところは他にないため、「高遠のコヒガンザクラ樹林」として、昭和35年に長野県の天然記念物に指定されました。

花はもちろんのこと、龍のように曲がりくねった幹も見ごたえがあります。

問屋門(本丸跡)

本丸入口に建つ問屋門

現在本丸の入口にある門は、元々、城にあった門ではなく、高遠城下の本町の問屋役所にあった門です。昭和20年代、問屋役所の建物を取り壊す際、歴史ある門が高遠から失われることを惜しんだ町の有志が買い戻し、募金を集めて城跡に移築したものです。

現在では、手前の桜雲橋とともに、城跡には欠かすことができない景観シンボルとなっています。

太鼓櫓(本丸跡)

太鼓櫓

明治時代に建てられた櫓で、時を告げる太鼓がおかれました。

江戸時代、時の太鼓は城内の搦手門の中にありましたが、明治に入り搦手門が取り壊されると、太鼓を置くための櫓が城の対岸の白山に建てられました。この太鼓櫓は明治10年(1877)頃に現在の位置に移され、昭和18年(1943)まで朝6時から夕方6時まで偶数時に太鼓が打ち鳴らされ、時を告げました。

新城神社と藤原神社(本丸跡)

新城神社と藤原神社

「新城神社」と「藤原神社」の2つの神社が1つの社の中に祀られています。新城神社の祭神は仁科五郎盛信で、藤原神社の祭神は高遠藩主内藤家の祖先にあたる藤原鎌足や代々の内藤家当主です。どちらも江戸時代から城内にあった神社ですが、明治12年(1879)に現在の場所にまとめて祀られるようになりました。

高遠閣(二ノ丸跡)

高遠閣

昭和11年(1936)に高遠町出身の有志らの寄付で建てられました。

木造総2階建、入母屋造、2階には200畳敷の大広間があります。昭和初期の大規模和風建築としては稀有な建物であるとして、国の登録有形文化財になっています。遠くからもよく見える赤い屋根の建物は、城跡のランドマークとして親しまれています。

「天下第一桜」の碑(二ノ丸跡)

「天下第一桜」の碑と建立者の内田孝蔵

「天下第一桜」と刻まれたこの碑は、高遠出身の眼科医、内田孝蔵が昭和9年(1934)に建てたものです。

内田孝蔵は東京丸の内に眼科医院を開き、日本で初めて二重まぶたの美容整形手術に成功した人物ですが、孝蔵が記した「天下第一桜」という言葉は、現在も高遠城址公園のさくらのキャッチコピーになっています。

無字の碑と伊澤多喜男(二ノ丸跡)

伊澤多喜男と無字の碑

無字の碑は伊澤多喜男を顕彰するため、昭和10年(1935)に建てられた碑です。

伊澤多喜男は明治2年(1869)に高遠に生まれ、東京帝国大学法科を卒業した後、台湾総督・東京市長・貴族院議員など国家の重要な政務に携わる傍ら、郷里高遠をこよなく愛し、治山、治水に力を尽くした人物です。

郷土の人々は多喜男の業績を称えるため、碑を建てようと計画をし、碑に刻む書を多喜男に書いて欲しいと相談しました。

しかし多喜男は、「政治家の頌徳碑を建てるなどとんでもない間違いだ。たとえ善政を敷いたとしても、人間の功罪は棺の蓋を覆って初めて表れるというではないか。まだ生きているうちに頌徳碑を建てるなどまかりならぬ。」といって碑の建設に強く反対しました。

人々は多喜男の志にますます感銘を受け、ついには文字を刻まぬままこの碑を建てることになりました。

河東碧梧桐の句碑(法幢院曲輪跡)

河東碧梧桐の句碑

高遠出身の鉱山業者で、高遠閣建設にも関わった廣瀬省三郎(俳号奇璧)と、奇璧と交流があった河東碧梧桐の句が巨大な岩の両面に刻まれています。

城址公園から南アルプス、中央アルプスをそれぞれ眺めて詠んだ句で、題字の「嶽色江聲」は高遠出身の近代洋画界の奇才で、独特のスタイルをもつ書家でもあった中村不折の書です。

高遠城をもっと楽しみたい方へ

高遠城跡パンフレット

書籍販売のご案内

高遠城に関する書籍や市内の歴史・文化等に関わる書籍を販売しています。

スマートフォン、タブレット用アプリ「高遠ぶらり」を利用して高遠城を歩いてみませんか。

![]() iPad(アイパッド)・iPhone(アイフォン) アプリケーション「高遠ぶらり」をご利用ください

iPad(アイパッド)・iPhone(アイフォン) アプリケーション「高遠ぶらり」をご利用ください

Android(アンドロイド)端末をご利用の方は、GooglePlayから「高遠ぶらり」をダウンロードの上、ご利用いただけます。

日本100名城のスタンプについて

高遠城は平成18年(2006)に日本城郭協会により、日本百名城に選ばれました。

100名城スタンプラリーのスタンプは、下記の場所に設置しています。

設置場所や時間が変更となる場合もありますので、スタンプご希望の方は、事前にお問合せの上、お出かけください。

| 通年設置 | 臨時設置 | |

|---|---|---|

| 場 所 | 伊那市立高遠町歴史博物館 | 高遠城址公園内 高遠閣(公園管理事務所) |

| 正面玄関(屋外) | 正面玄関(屋外) | |

| 期 間 | 通年 | 高遠城址公園さくらまつり期間中のみ (咲き始めから散り終わりまで) |

| 押印可能な時間 | 24時間 いつでも可能 | 24時間 いつでも可能 |

| 方 法 | ご自由にご利用ください | ご自由にご利用ください |

| その他 | 伊那市立高遠町歴史博物館、もしくは (電話 0265-94-4444) 生涯学習課高遠教育振興係 (電話 0265-94-2557) へお問合せください。 |

さくらまつりの詳細については、伊那市観光協会公式ホームページ内「信州伊那高遠さくらまつり」から最新情報をご確認ください。 |

![]() 信州伊那高遠さくら祭り(伊那市観光協会公式ホームページ内)(外部サイト)

信州伊那高遠さくら祭り(伊那市観光協会公式ホームページ内)(外部サイト)

高遠城跡を守り伝えるために ―文化財保護法上の手続き―

高遠城跡は昭和48年(1973)に国の史跡に指定されました。

国民全体の財産として、後世に伝えていくために、史跡に指定された区域内で現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、文化財保護法に基づき、事前に許可申請が必要です。

申請から許可までに時間を要する場合や、内容によっては許可にならない場合もあります。

史跡内でイベントや工事を計画される場合は、事前に市教育委員会事務局生涯学習課文化財係(電話:0265-78-4111)へお問い合わせください。

史跡の現状変更許可申請が必要な範囲(国史跡指定区域)

現状変更の例

・建築物の新築、改築、増築、撤去

・住宅の外壁補修、塗り替え

・工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去

・電柱、道路標識、ガードレール等の設置、撤去

・仮設物(テント等)の設置、撤去

・道路の新設、舗装、修繕

・埋設されている上下水道管の改修

・木竹の伐採、植栽 など

高遠城址公園のご利用案内

| 基本情報 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 休園日 | なし (年中無休ですが、諸事情により、臨時休園となる場合があります) | |||||

| 開園時間 | さくらまつり 期間以外 |

24時間入園可能 | ||||

| さくらまつり 期間中 |

開花最盛期 午前6時から午後10時 (最終入園時間は午後9時) | |||||

| ライトアップ期間 午前6時から午後10時 (最終入園時間は午後9時) 開花状況により、開園時間が午前8時となる場合があります |

||||||

| 上記以外の期間 午前8時から午後5時 | ||||||

| 入園料 | さくらまつり 有料期間以外 |

無料 | ||||

| さくらまつり 有料期間 咲き始め (開花宣言翌日) から 散り終わり |

伊那市民の方 | 無料 | ||||

| 伊那市外に お住まいの方 |

有料 | 個人 | 大人(高校生以上) | 600円 | ||

| 子ども(小学生・中学生) | 300円 | |||||

| 団体 20名以上 |

大人(高校生以上) | 500円 | ||||

| 子ども(小学生・中学生) | 250円 | |||||

| 市営駐車場 | さくらまつり 有料期間以外 |

無料 | ||||

| さくらまつり 有料期間 咲き始め (開花宣言翌日) から 散り終わり |

有料 (1回1台につき) |

大型バス・中型バス | 4,000円 | |||

| マイクロバス (全長7m未満かつ乗車定員29人以下) |

2,000円 | |||||

| 普通自動車 | 1,000円 | |||||

| 自動二輪車 | 500円 | |||||

| 原動機付自転車(50cc以下) | 200円 | |||||

| お問合せ先 | 伊那市役所 商工観光部 高遠商工観光課 電話 0265-94-2556 | |||||

![]() 信州伊那高遠さくら祭り(伊那市観光協会公式ホームページ内)(外部サイト)

信州伊那高遠さくら祭り(伊那市観光協会公式ホームページ内)(外部サイト)

高遠城跡の位置

アクセス

自家用車

中央道伊那インターチェンジより国道361号線経由 約30分

中央道小黒川スマートインターチェンジより 約25分

中央道諏訪インターチェンジより国道152号線経由 約50分

公共交通機関

JR飯田線「伊那市駅」下車の後、JRバス高遠線に乗り換え「高遠駅下車」後、徒歩約15分

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問い合わせ

伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 文化財係

電話:0265-78-4111(内線2724、2725)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:sgs@inacity.jp