西駒んボッカのはじまり

ページID:217581689

更新日:2024年10月4日

わが家からは将棊頭山(2730m)が美しく見えます。冬の雪を纏った山の姿も、田植えの頃の水田に映る逆さ将棊頭も、真っ白なリンゴの花と残雪の山も、波のようにさわさわと稲田を渡る風の夏も、アキアカネの舞う空と紅葉が山から駆け下る秋の佇まいも、どれをとってもこの上ない四季折々の風景を見ることができます。

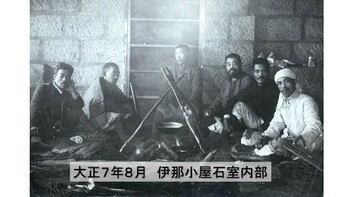

この将棊頭山には悲しい歴史がありました。大正2年(1913年)の8月、中箕輪尋常高等小学校の遭難で生徒等11人が亡くなりました。この遭難を機に地元内の萱や天狗の人たちを中心に「小屋建設趣旨書」を作成し、伊那を中心に広く寄付を集めました。遭難から2年後の大正4年(1915年)、2度とこのような悲しい遭難事故を起こさないためにと将棊頭山の鞍部に石室を建てました。「伊那小屋」の始まりです。

伊那小屋は現地の花崗岩を人力で割り、削りながら、約30㎝×60㎝×50㎝ほどの直方体の石を2mほどの高さに積み重ね四方を囲います。内部の広さは4.5m×9.0mで中央に通路、両脇に50㎝ほどの高さの板敷となっています。その石積みの上に切妻の屋根を乗せた石室を完成させたのです。

その後、昭和24年(1959年)には石室の北側に小屋が増築され、名前が「伊那小屋」から「西駒山荘」に変わりました。長年の風雪・積雪・凍結・湿気などで劣化が進み、床下には土砂がたまり、屋根は撓んで土台は腐り、増築された小屋は、平成25年(2013年)に建て替えをすることになりました。

当初、山小屋の建設場所は石室を解体して、そこに建設するというものでした。ところが、春日博人先生(故人)や日本山岳会の研究者などから、「西駒山荘の石室は、現役で使われている日本の石室のなかで最も古いものであり、ぜひ保存してほしい」との進言がありました。大正4年(1915年)からその姿を変えていない石室は、山岳遭難の歴史を後世に伝えるものとして極めて重要であるとの結論になりました。新しい山小屋は石室北側の小屋を壊して建てることにしました。

実はこの山小屋の建設には、影の殊勲者がいました。当時、建築材料の高騰や労務単価のアップなどによって遅れ、工事が始まったのが平成25年の夏の終わり頃でした。翌年の5月に再開しようとしたところ、例年にない大雪と雪解けの遅れで、建設場所の残雪は3m以上もありました。そこで、私の所属する山岳会の「伊那山仲間」にお願いして、5月中旬に会員10名で除雪作業にあたってもらいました。小型除雪機・スコップで掘り進み、厚さ50㎝ほどの氷は、ツルハシとチェーンソー・削岩機で除雪を完了してもらったのです。山仲間の献身的なこの作業が無ければ西駒山荘は工期内にできなかったのです。

建設にあたっては、「悲しい歴史を後世に伝えたい。遭難を教訓に山小屋の重要性を改めて認識したい」、「小屋を建てた当時の人々の苦労を追体験したい」と、石室通路の 土間に敷くレンガを人力で運ぶことにしました。計画の中心となった山小屋管理人の宮下君の計算ではレンガの数はおよそ700~800個、ひとつ2.5㎏として、1.8t~2.0tほどのレンガを標高2690m(西駒山荘の標高)まで運び上げるわけです。

そこで私が思いついたのが、「競争で運んでもらう」、「運ぶ人は全国から集める」、「参加者からは費用をいただく」というものでした。関係者からは「そもそもお金を払って、レンガを運ぶ奇特な人などいるのか?」と極めて懐疑的でした。「まあ、大丈夫だから、やってみよう」と、平成25年(2013年)第1回の西駒んボッカがスタートしたのでした。

鳩吹公園から西駒山荘まで距離にして11.6㎞、標高差は1750m。一般的な登山者がリュックサックを背負って歩けば、おおよそ6時間~7時間はかかる行程です。さっそく100名の定員で全国募集をしました。インターネットを中心に瞬く間に定員に達し、初回の西駒んボッカは140名近い参加となりました。参加者は年を追うごと増え、当初8年ほどかかると見込んでいたレンガは、たった4年で運び終えてしまったのです。

ところが、参加者からは「ぜひボッカ大会を継続してほしい」、「何か別の物を運べないか?」との意見が出されました。思案の末に思いついたのが、「西駒山荘の石油ストーブを薪ストーブに替え、その薪を運ぶ」というものでした。レンガから薪へ、化石燃料から再生可能エネルギーへとまさに時流に適ったアイデアでした。薪に変わったのは、平成29年(2017年)のことです。

薪の重量は当初3㎏としましたが、参加者からは「3㎏では物足りない。もっと背負えるから重い部門もつくってほしい」と、翌年から薪3㎏と薪15㎏のふたつの部門で開催されました。3㎏参加者と15㎏参加者の割合は概ね半々で、自分の荷物を合わせると、13㎏もしくは25㎏にもなります。3㎏部門の早い人は鳩吹公園から西駒山荘まで2時間以内、15㎏部門の人でも2時間強と、驚異的なスピードで駆け上がっていきます。

コロナの時期には開催できなかったものの、西駒んボッカは令和6年(2024年)で10回の節目となります。参加費5500円を払って、地元ばかりか、遠く神戸や大阪、東京などから泊りがけで参加してくれる「奇特なみなさん」に支えられ、西駒んボッカは今年も9月8日(日曜日)に予定しています。

誰かが運んだ薪で、誰かが暖をとり笑顔になる。知らない誰かに感謝をしてじっとストーブに手をかざす。無償の善意と温かな交感が存在する、全国でも珍しい大会です。今年の参加者は200名以上。地元の山岳会、信州大学の学生、ドクター、ナース、行政関係者などのボランティアスタッフ約60名に加えて、地元横山区の皆さんのおもてなしや、例年40社程を超える地元企業からの協賛に支えられて西駒んボッカができています。

時代はSDGs、サスティナブル(持続可能)な社会の実現が、世界的なムーブメントとして動き出しています。西駒んボッカは、まさに時流に 適った取り組みとして長く続くことを願っています。

「清流」 まほら伊那市民大学 令和5年度修了記念文集 掲載

伊那市長 白鳥 孝

お問い合わせ

伊那市役所

電話:0265-78-4111(内線2131)

メールアドレス:info@inacity.jp